完璧な出会い

有史以来、人類はこの世の秘密に対する答えを、この上なく神秘的な手段、すなわち、アートの魅力とサイエンスの発見を通して探し求めてきました。この2つが一緒になってその重なり合う部分が、美の力を真に理解するための究極の鍵を握り、様々な分野にわたって私たちを魅了するものを理解する道筋を作り上げるのです。この謎は、見た目の美しさで人を驚嘆させたり、科学の教えを与えることで本当に明かされます。好奇心に満ち情熱的であれば、人は計算と表現という2つの主題に喜びを見出すことができます。これらは両方とも思考実験の場であり、その後、ともにそれまで謎のままであったものに光を当てる基礎を私たちに与えてくれます。アートとは、新しく発見された知識を見せてくれる方法なのです。

古代ギリシャ以来、techniqueとtechnologyという言葉の共通した部分は、アートの進化を道具として表現していました。Technê τέχνηは、アートまたは工芸、またtechnologyの語幹の両方に訳されます。こうした言葉の微妙なニュアンスはそのまま技術力として、陶芸として、彫刻として、あるいは色素や色彩理論の職人的な積み重ねとしてアートの発達を反映し、これにより遺跡に見られる傑作を生み出す道を拓きました。アートが二次元にもなるにつれ、一次式や幾何学的定式が重要視されたことは、科学を通じて絵画、スケッチ、近代美術を成長させました。

ルネッサンスは、あらゆる方面に向けられた好奇心だと定義されました。15世紀のヨーロッパでは、知性の力で医療、音楽、アート、算術における問いへの答えが見いだされるにつれ、発見と創造が密接に関わっていきました。これらの疑問を解決するために、芸術的洞察には熟達した観測技術が伴いました。こうした思考の単一化は、この極めて重要な時代において補助的な力となり、歴史を通した批判的思考の舞台を作り出す役割を果たしたのです。

これを目的として、アートは常にサイエンスによる影響を受けてきました。今日のサイエンスとアートはルネッサンスに始まり、万物最大の答えの出ない問いに対するレオナルド・ダ・ビンチの飽くことのない追求でクライマックスを迎えます。自身を取り巻く世界の熱心な観察者である彼は、この魅力を自分の作品に取り入れました。Walter Isaacsonの権威ある伝記に記されているとおり、尋常ならぬ好奇心により、サイエンスはダ・ビンチの真の情熱となったのです。重力と人間性に関しては、彼の熱中度は強迫観念の一歩手前でした。彼は機械や哺乳類、出産時の体内の動きまで、その動作と音について大量の記録を集め、航空、音楽、医学の分野において、何世紀かかっても、1世紀以上前のガリレオでさえできなかったような画期的な発見をしました。ダ・ビンチは絶えず、実験や理論立て、生命のリズムにおけるパターンの追求を行っていました。

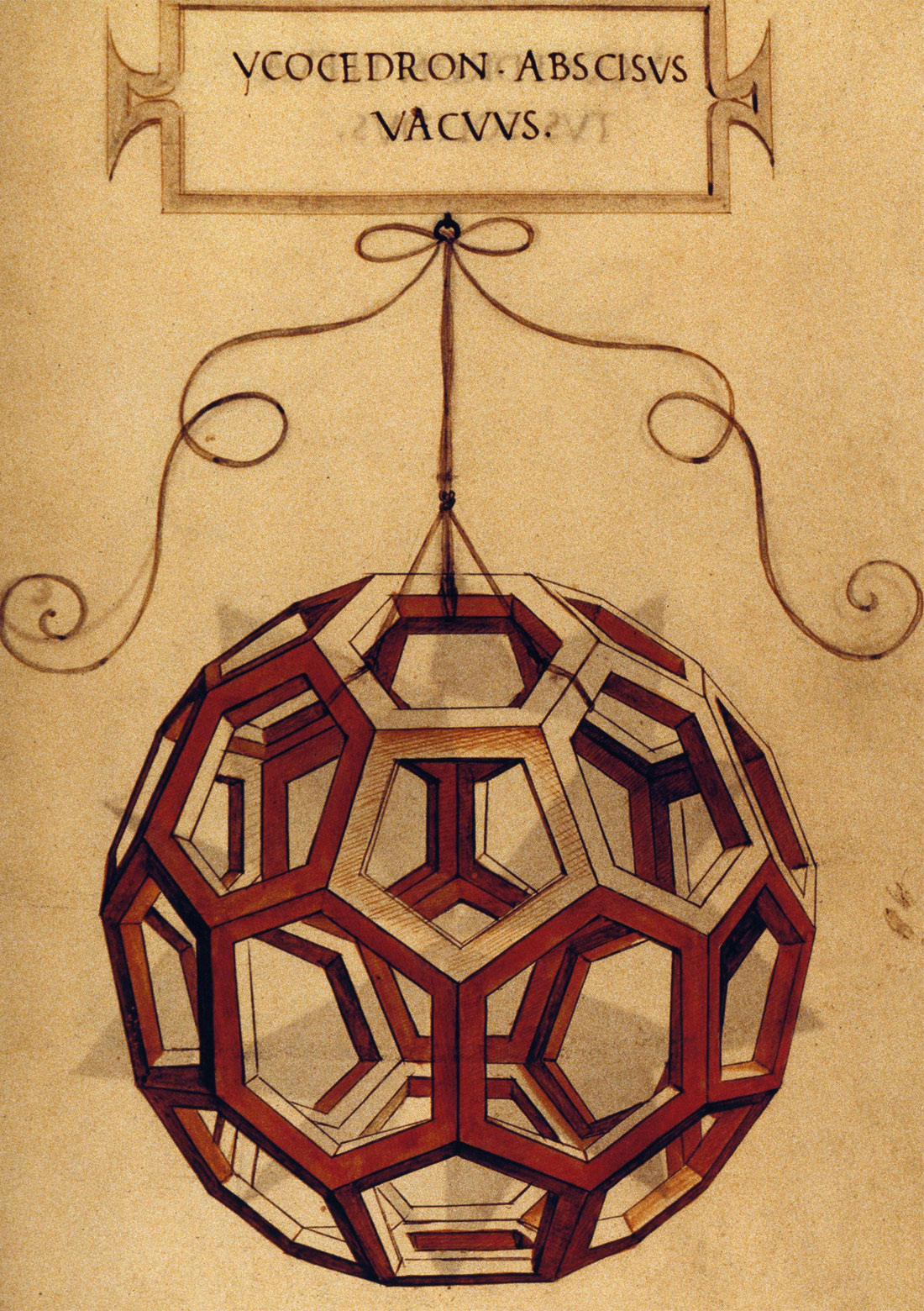

このアートとサイエンスの相互関連性、そして必然的に人間性は、肖像画においてはモデル個人の中にある世界を見つめ、モデルのエッセンスを忠実に捉えた作品を生み出しました。彼の強い探求精神は数学ルカ・パチョーリとの親しい友人関係を生み出し、2人の後援者ミラノ公Ludovico Sforzaへとつながりました。会計士の草分けであり現在複式簿記として知られるシステムの先駆けでもあったパチョーリはダ・ビンチに数学を教え、比率と対象を理解する上で重大な影響を与えました。この友人関係からはDivina Proportione(神聖比例論)が生まれました。この本は、アートにおける黄金比の考え方を、ダ・ビンチ本人による科学的ドローイングとスケッチにより発展させたものです。

この二重性は彼の作品を見る者に喜びを与えるとともに、好奇心というルネッサンスの価値の代名詞でもあります。ダ・ビンチは人と違う考え方を持ちアートとサイエンスの暗黙の関係をとらえたことから、その天才性が現代でも高く評価され、こだましているのです。

Helen Birch Bartlett Memorial Collection、1926.224。© 2019

写真:©The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY/ Scala, Florence.

ルネッサンス時代に育まれたカテゴリにとらわれない思考プロセスは近代に受け継がれ、結果的に19世紀末、アートは画期的に入手しやすくなりました。化学の発達に伴い、芸術家たちは日常的に新しい素材が利用できるようになり、様々な技術を実験する機会に満ちた世界の扉が開きました。同時に、科学者はありとあらゆるものを数式で説明しようと試みました。しばらくの間は、すべてのことが、アートで表現できるならば人の感情も含め説明可能になると思われていたほどです。

ジョルジュ・スーラは19世紀、色彩理論への興味を高め、シンプルながら革命的な成果を生み出しました。彼の生涯の間、科学者たちは人間の目がある色をその周りとの関わりでどのように捉えているか提示しました。すると、紫を作るために赤と青を混ぜるのは不要だと考えられるようになりました。実際、その2色を点で表現し隣同士に置くだけで同じ効果が得られるからです。ジョルジュ・スーラは、このように点で描かれる紫は彼の作品を見る人の心の中で作られることから、色素を混合するよりもエネルギッシュで鮮やかなはずだと考えました。それは後の科学で最終的に間違いであることが証明されましたが、スーラの絵画には特別な魅力があり、点と点の間のスペースはキャンバスを通り抜ける光を作り出しています。この技術は点描画法として知られるようになりましたが、より正確には色彩の分割である分割描法でした。一方でスーラは自分の作品を「クロモルミナリズム」と呼んでいます。作品が掲げるラベルがどうであれ、このスタイルは、衝撃的な新しい色、大胆なテクニック、明確な革新的ビジョンといった特徴で、長く続いた運動を顕著に定義づけています。

20世紀の絵画の発達を踏まえ、21世紀の技術の進歩はアート作品自身が動くものになることを可能にしました。アレクサンダー・カルダーとナウム・ガボはエネルギッシュな造形をキャンバスから彫刻へ移し、それを抽出して抽象作品を作り出しました。

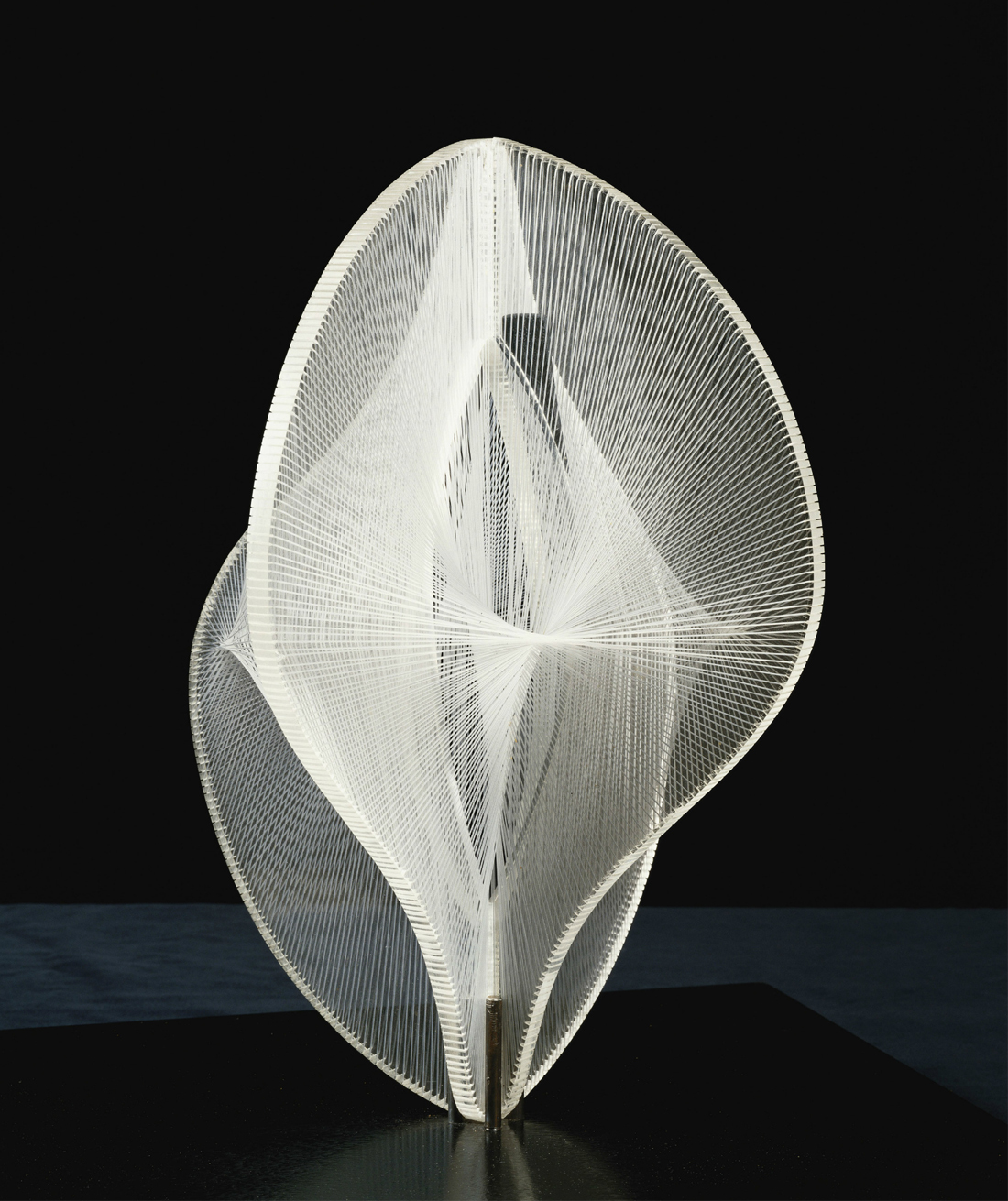

この好例がLinear Construction in Space No.2です。ナウム・ガボは、若い頃の革命的なアイデアであった増強する力に関する論文を発展させて動く彫刻を作りました。20回繰り返し作られたこの作品は、動くたびにナイロン繊維が光を浴びるものでした。数多くの革命的作品が世界の著名な美術館に展示され、未来の動くインタラクティブなアートの土台を作りました。

アレクサンダー・カルダーもまた動くことの価値を理解した一人で、カリフォルニアのアートと工芸の運動と連合してツールの制作と創造をもとに活動しました。しっかりとした科学的裏付けを持つ彫刻の構築は、秩序だったシステムに頼り様々な動きをスタイルを試して行われましたが、最終的に効果的な成果が実現しました。

写真:©Christie's Images, London/Scala, Florence.

現代美術のアーティストにとって、今日の発達し続けるサイエンスは尽きることのないインスピレーションの源であり、ほんの数十年前は不可能と考えられていた独創的なアート作品を可能にしました。以前は想像もできなかったか、少なくとも信じられなかった作品が、人間の限界を超え、精神と肉体の両方を挑発するアートオブジェの創造を通して実現しています。

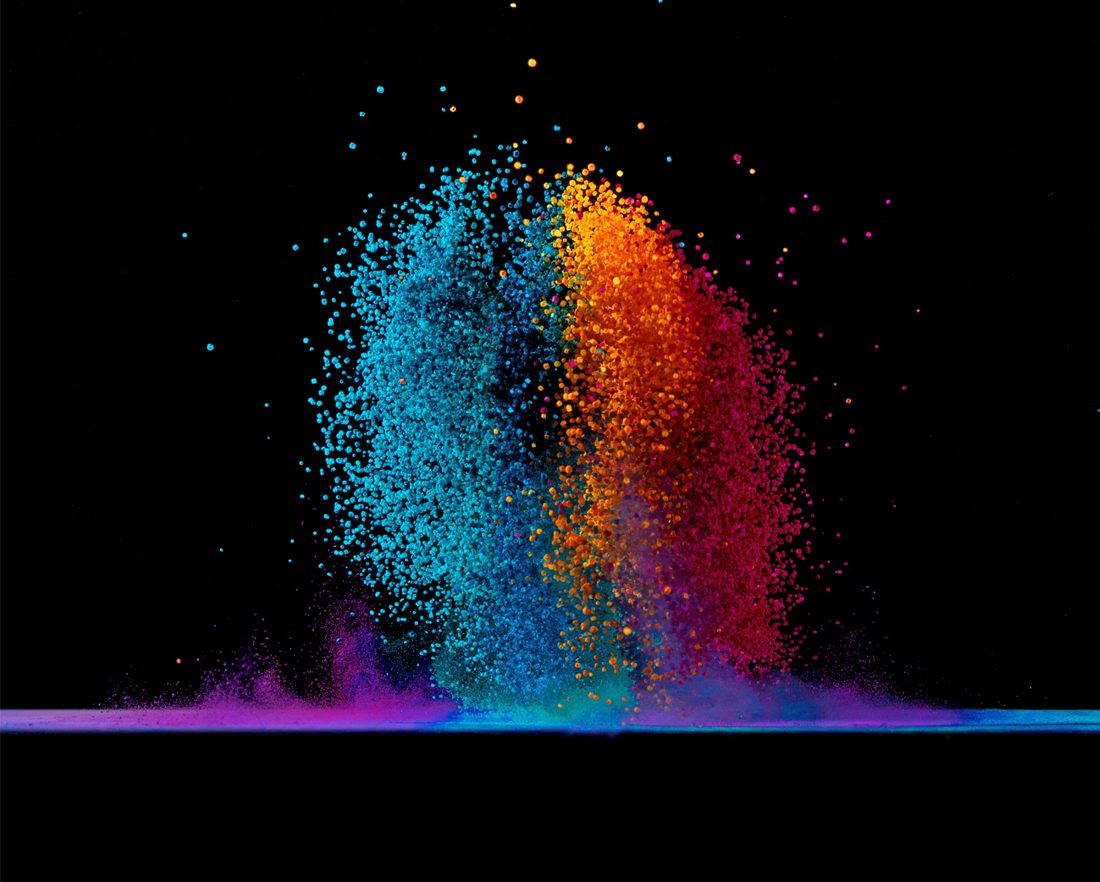

Fabian Oefnerは、音の視覚化を提供するアーティストです。音波をアートの視覚的作品に変えることを試み、音の動きに注目して生命を吹き込みました。クリスタルの粒を乗せた薄いプラスチックフィルムをスピーカーに貼り付け、その動きで芸術的な成果を表した作品では、音が鳴るとクリスタルの粒に生命が宿り、鮮やかな動き続ける絵画となります。

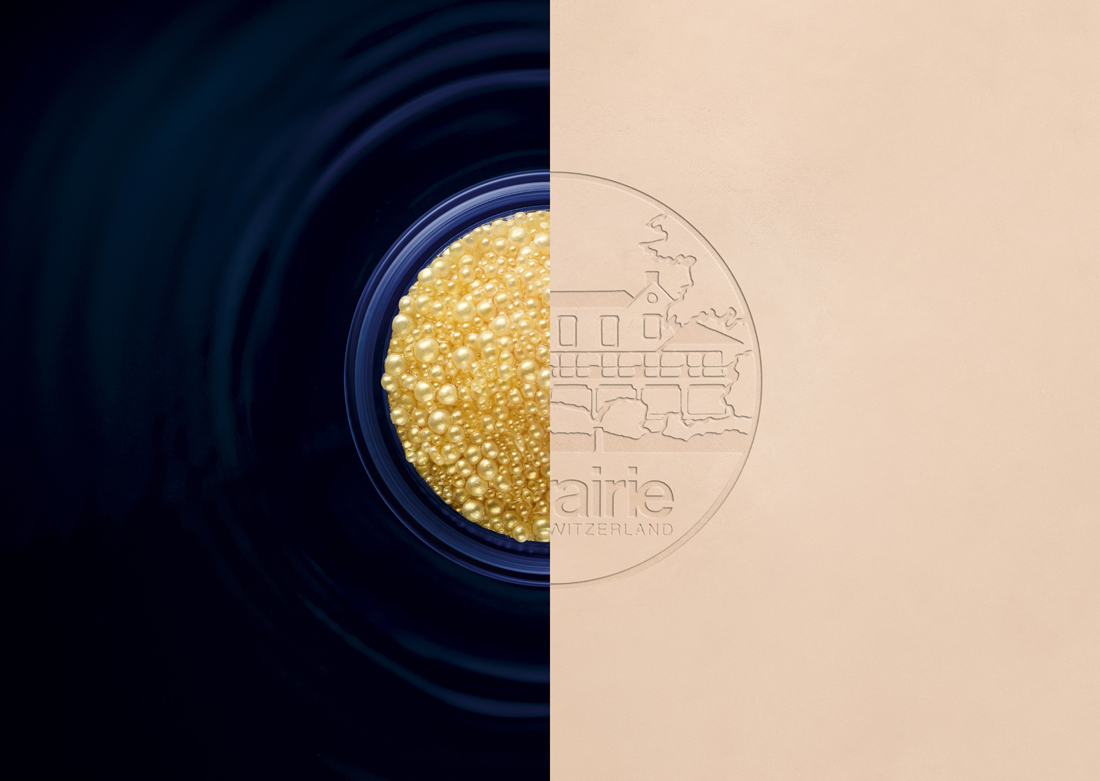

科学力を見事に利用したのが、Paul CoudamyのLIVING CELLSです。Art Basel in Basel 2017でのラ・プレリーとのコラボレーションで制作された、つややかなスチールとマグネットによる幾何学的構造物は、「ウィア=フェラン構造」として知られる数式で正確に定義されたものです。LIVING CELLSの構築は、一つひとつのビーズと空間の成り立ちをモデリングするところから始まりました。各形状をレーザーを使ってスチールから切り出し、多数のパターンシステムに従ってデジタルフォールディング処理します。最後に各ピースを手作業ではんだ付けして全体を構成します。キャビアを表現した、黒く輝く磁気を帯びたビーズがクラスター化した構造物上にコロニーを作り、静的なスケルトンの上をまるで生き物のように広がります。ビーズが磁力で相互に引き合い永遠に新しい無二の形状を作りながらも、全体の体積が変わることはありません。Coudamyは、LIVING CELLSのコンセプトは、自然、幾何学、サイエンスの対立をもたらすこと、だと説明しています。

21世紀のデジタル時代において、アートとインターネットの交わりは必然的であるだけでなく、ますます一般的になってきています。デジタルアートの創造に対するインターネットの影響は強まる一方で、数多くのアーティストがアルゴリストとしてインターネットプラットフォームとアルゴリズムを通しコンピューターとの共同制作をし、アルゴリズミックアートとして認められています。アルゴリズミックアートはデザインの生成をコンピューターのアルゴリズムに依存しており、1995年の会議を経てその成果を認められました。とはいえ、1980年代のフラクタルな作品、1960年代のコンピューターに発想を得たアート、そして東洋風なタイルのパターンにすら、この革新的な運動に通じるものは存在していました。コンピューターの画面で表現されることがよくあるアルゴリズミックアート作品は、創造と表示に同じメカニズムを使用することで作品自身の形式のメタ分析を提示します。

アルゴリストのJean-Pierre Hebertは、この運動の先駆けとして絵の具やキャンバスの代わりに砂などの一定の形状を保たない素材(90年代半ば)、またスプレッドシートやデータベース機能を用いました。エンゲージメントのデータをアンケート調査や消費者行動から収集し、続いて科学者やジャーナリストがよく使う高機能な検索ソフトウェアに移すといった手法です。この手法は現代的な個人表現を助長し、21世紀の変わりゆく分析の世界を論じるものです。ロボット工学とデータの視覚化をアートとしてとらえることで、人間の本質を解き明かします。

そのような画期的なアーティストの一人がRefik Anadolです。作品Melting Memoriesでは、提供を受けた記憶の脳スキャンをコンピューターと同期させて視覚的表現を生み出しています。そうして生まれた結果には驚かされます。記憶が常に移動し再編成を行うその様子が、人間の行動と科学的つながりを一つにして生き生きと映し出すのです。

21世紀のアルゴリズミック作品は、いろいろな意味でルネッサンスが問いかけていたものの根源を持ち合わせています。私たちは何者なのか。私たちはなぜ他に影響を与えるのか。この世の語られない物語が科学を通して解き明かされ、アートを通して具現化されます。アートとサイエンスの相互関係は、強力な影響力の結果です。すなわち現実の理解の限界にある文献学的な問いを視覚化することで美を想像してきた、傑出した相乗効果なのです。無名の詩人による詩がこうした影響力を通して提示され、それにより私たちの問いは繊細な不安定さの中で徐々に答えを見つけ出していきます。

サイエンスか、アートか?

この問いは、いつの時代のアーティストの生涯と作品を論じるときでも、必ず生じるものです。こうした人物はしばしば、科学とアートが隣り合わせにある世界で活動していました。それは、精密さと優雅さ、調査と創造、探求と到達の融合です。

時を超えた美しさを追求する中で、ラ・プレリーはスキンキャビアコレクションが提供する卓越したハリと引き締めの効果をより長持ちさせ高める方法を探し求めてきました。肌色をより美しく演出する製品への芸術的で革新的なアプローチを通し、ラ・プレリーはキャビアサイエンスの効果を一段と効果を高め、この上ない肌触りのファンデーションとパウダーに配合しました。

ラ・プレリーは、このアートとサイエンスの親密な関係にインスピレーションを得て、専門知識とサヴォワ・フェール(匠の技)による環境を作りキャビアサイエンスと色の芸術性の融合を実現する場としました。それは融合が息づく場であり、SCフェイスコレクションが生み出される場でもあります。